El derecho a una vida digna se vuelve un privilegio para miles de

ciudadanos y ciudadanas que mueren por enfermedades que podrían ser

atendidas con cuidados médicos básicos o con instalaciones hospitalarias

adecuadas. Una expresión más del altísimo grado de injusticia social en

la región que vuelve a ser la más desigual del planeta.

Argentina: cambiar para que todo empeore

El 3 de septiembre pasado, el presidente argentino, Mauricio Macri, extinguió por decreto el Ministerio de Salud Pública.

También lo hizo con el Ministerio de Trabajo, el de Ciencias y

Tecnología y el de Cultura, entre otros. Nadie, en su sano juicio,

consideró que la medida estaba destinada a volver más eficiente el gasto

público, como prometió el presidente, sino a reducirlo en ámbitos

especialmente sensibles a criterios de eficiencia y productividad

empresarial como pueden ser la salud o la educación de los más pobres.

En América Latina, con excepción de Cuba, el sistema público de salud

atiende a los sectores de menores ingresos, obligando a las clases

medias, e inclusive a segmentos de los sectores populares, a pagar por

su atención sanitaria básica, la cual, además de cara, es muchas veces

también precaria, obsoleta e ineficiente.

|

| Los representantes de la salud de las provincias coinciden en que el paso del Ministerio al rango de Secretaría perjudicará a la cartera |

Como en casi todos los países de la región, el sistema de salud argentino está segmentado y fragmentado,

además de atravesado por una lógica privatizadora que sistemáticamente

fragiliza, estigmatiza y degrada la atención pública. La promesa de

extinguir el Ministerio de Salud Pública para mejorar la eficiencia del

gasto público, se contradice con la decisión del gobierno Macri de

reducir los recursos para el sector en el presupuesto de 2018. En

efecto, el presupuesto destinado a salud pública para el presente año se

contrajo 1% con relación al año anterior. Una reducción que oculta

cortes mayores en programas preventivos o de enorme importancia, como el Programa Madre y Niño, cuya reducción, con relación al año anterior, fue de más del 12%.

Lo dramático es que este recorte presupuestario se estableció sobre una

previsión inflacionaria anual del 15,7% (altísima para cualquier país

del mundo). Sin embargo, la inflación de este año superará el 40% en

Argentina, reduciendo exponencialmente el gasto en salud del gobierno

que llegó al poder proponiendo un cambio en las formas de hacer política

y para defender los intereses ciudadanos frente a la amenaza populista.

La reducción del presupuesto público de salud no sólo se vio afectada

por los recortes en las partidas asignadas y por la altísima tasa de

inflación, sino por el hecho de que muchos de sus insumos son

consignados en dólares. Argentina lidera casi todos los rankings de

desvalorización de la moneda nacional durante el 2018. Con relación al

dólar, la moneda argentina se ha desvalorizado más de 100% en los

primeros 9 meses del año. Así, los recursos previstos para el campo de

la salud, se redujeron más de 3 veces con relación a la previsión

inflacionaria y no menos de 6 a 7 veces con relación al precio del

dólar. En suma, menos recursos y, ahora, un Ministerio menos.

Una semana más tarde del decreto presidencial que ponía fin al Ministerio de Salud, la crisis estalló en diversos hospitales públicos de referencia nacional. En uno de ellos, el Hospital Posadas,

creado por la Fundación Eva Perón y proyectado por Dr. Ramón Carrillo,

primer ministro de salud de la República Argentina y uno de los grandes

responsables por lo que, en algún momento, fue la aspiración democrática

de universalizar el derecho a la salud a todos los argentinos. El

Hospital Posadas logró transformarse en un centro de referencia regional

en atención de alta complejidad, particularmente infantil.

Mauricio Macri, que despide, a pocos

días de cerrar el Ministerio de Salud, más de 40 profesionales de un

centro referencia en atención pediátrica, desmontando, en otros, su

Centro de Cirugía Cardiovascular Infantil.

El gobierno del presidente Macri, además, ha sometido al país a un

intenso y progresivo proceso de endeudamiento externo, comprometiendo

rigurosas metas fiscales con el Fondo Monetario Internacional. Lo de

siempre: el Estado gasta mucho y, para dinamizar la economía, cumpliendo

con los compromisos externos, en vez de cobrar impuestos más altos a

los ricos, o de reducir la evasión tributaria, controlar la evasión de

divisas y los privilegios que preservan a sí mismas unas élites

corruptas e indolentes, hay que reducir el gasto público. En agosto, el

FMI exigió a la Argentina detener la ejecución presupuestaria. En el

campo de la salud esto supondrá la subejecución de 90% de los recursos

presupuestados en 2018 para el programa de acceso gratuito a

medicamentos; no gastar 70% de lo presupuestado en el Plan de Lucha

contra el Sida y Enfermedad de Transmisión Sexual e Infecto Contagiosas;

así como, la ejecución de una cuarta parte (el 26,17%) de lo previsto

en materia de salud reproductiva.

La crisis del sistema de salud argentino no la sufren sólo los más

pobres, sino las mismas clases medias y buena parte de los sectores

empresariales que votaron a Mauricio Macri. El costo de la salud privada

no ha parado de crecer, pero el costo de la atención también, haciendo

con que el presidente de la asociación que reúne a las principales

empresas privadas de atención médica haya afirmado que el “el sector de la salud se encuentra en su peor hora, en una crisis peor que la del 2001”.

Aquel año marcará uno de los momentos más dramáticos de la historia

contemporánea argentina, cuando el país se encontraba sumido en una de

sus más graves crisis sociales y políticas.

Colombia y México: sistemas de salud en quiebra

“México está en bancarrota”, sostuvo hace unos días Andrés Manuel López Obrador, futuro presidente del país. La afirmación generó gran indignación entre los responsables del abismo económico y social en el que se encuentra sumergida una nación en la que la vida de los más pobres nunca ha valido demasiado. Sólo en el primer semestre de este año han muerto asesinadas 16 mil personas, 74% más que el 2015. Los pobres mexicanos mueren a borbotones, en una sociedad donde más del 20% sufre la falta de acceso a la alimentación, y casi la mitad de los ciudadanos y ciudadanas están por debajo de la línea de la pobreza o sufre condiciones de vulnerabilidad. Los que no comen, sufren enfermedades endémicas. Los que comen, también. Uno de cada tres niños mexicanos es obeso, una enfermedad que alcanza a más del 70% de los adultos. Así, la diabetes matará más de 100 mil personas en México este año. ¿Por qué tanta indignación cuando su futuro presidente afirma que el país está en bancarrota?

De hecho, el sistema público de salud mexicano, fragmentado y progresivamente desfinanciado, también lo está. México es el tercer país de la OCDE con menor inversión en salud,

después de Turquía y Letonia (5,8% del PIB), aunque lidera el ranking

de menor inversión pública, con 3% del PIB. Esto quiere decir que casi

la mitad del gasto en salud corresponde al sector privado, siendo el 91% del mismo sustentado por las propias familias.

No sorprende, por lo tanto, que México también registre el mayor número

de muertes materno-infantiles, así como de muertes por enfermedades

crónicas entre los países de la OCDE.

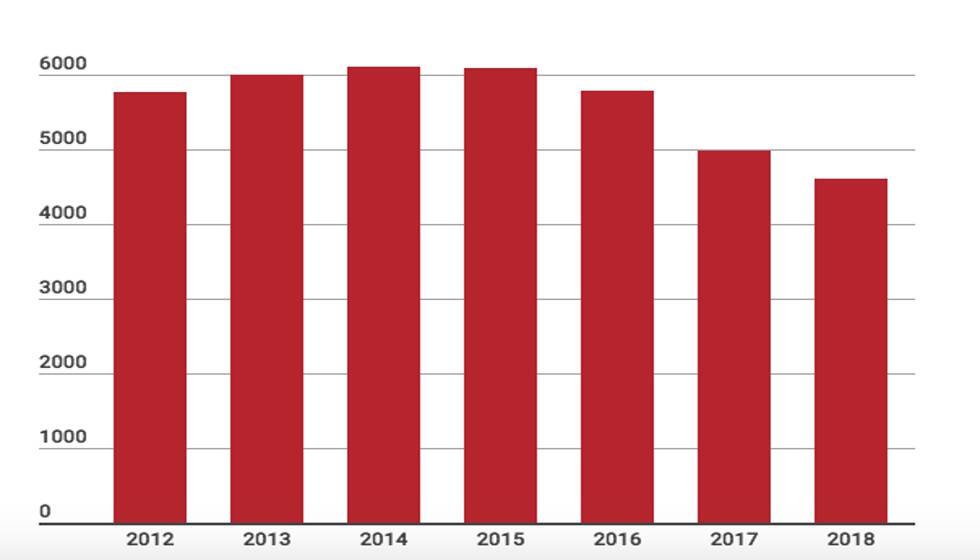

Gasto público en salud en México 2012-2018 (valores constantes)

En mayo de este año, el ministro de salud mexicano, José Narro Robles,

sostuvo que “la salud es un derecho, un igualador social, un componente

del desarrollo personal, pero también del colectivo (…) un elemento de

inclusión y de estabilidad social, una de las inversiones más valiosas

que una sociedad puede hacer.” Vale destacar que para Narro, la

referencia a la salud como una “inversión valiosa” no constituye una

metáfora humanista, sino una cruel constatación economicista: las

muertes por enfermedades crónicas “generan pérdidas en la productividad y

afectan al sistema económico”. ¿Alguien se habrá preguntado alguna vez

en España cuánto aumenta el PIB del país por cada niño o niña que salvan

al nacer sus excelentes equipos médicos en los hospitales públicos?

Pensar que el derecho a la vida merece ser defendido porque es un

buen negocio, es una evidencia de la brutalidad y de la impunidad en la

que se ha sumergido buena parte de la clase política latinoamericana.

En Colombia, el sistema de salud también está ruinas. Según el propio Ministerio de Hacienda, el 22% de los hospitales públicos está en situación de “riesgo fiscal y financiero”.

Allí se atiende la población más pobre del país. De los 1.800 clínicas y

hospitales existentes, sólo el 2% posee estándares internacionales de

calidad en la atención y prestación del servicio (o sea, 37

instituciones).

Los medicamentos, en Colombia, suelen costar, como en buena parte de

América Latina, mucho más caros que en los países más desarrollados del

mundo, sin que existan planes públicos para permitir el acceso gratuito a

los mismos. Lo habitual: los pobres mueren antes. La desidia y la

indiferencia pública constituyen la principal causa, no las enfermedades

que podrían ser prevenidas o curadas.

Pensar que el derecho a la vida merece

ser defendido porque es un buen negocio, es una evidencia de la

brutalidad y de la impunidad en la que se ha sumergido buena parte de la

clase política latinoamericana.

Recientemente, se ha denunciado la reducción de servicios materno

infantiles, como consecuencia de la crisis financiera del sistema. En

Antioquia, las camas de obstetricia pasaron de 1.049 en 2012, a 913

este año. La reducción fue progresiva. En el año 2016, el sector de

cuidados intensivos neonatales, de ese departamento, contaba con 140

camas, en 2018 con 124. El caso de un bebé que falleció quemado en una incubadora,

puso en evidencia que, en la ciudad de Bogotá, mientras debía existir

una enfermera cada 3 incubadoras, la falta de inversión obligaba a que

hubiera una cada 8 o 10.

México y Colombia tienen sus sistemas públicos de salud en

bancarrota. No se trata sólo de un problema económico, sino político y

social, o sea, ético. Miles de ciudadanos y ciudadanos que podrían vivir

si el sistema funcionara, simplemente mueren, porque la vida se ha

vuelto un privilegio. Y la muerte, el eufemismo de la indiferencia.

Brasil: golpe a la salud

La Constitución de 1988 consagró que la salud es un derecho de todos

los brasileños y un deber del Estado. De ella derivó la conformación de

uno de los más amplios y ambiciosos sistemas públicos de salud del

mundo, conquista de décadas de lucha y resistencia contra los sucesivos

gobiernos militares, de una dictadura que se prolongó por más de dos

décadas y de un amplio debate público que se consolidó desde la

transición democrática en la década del 80 y a comienzos de los años 90.

Allí surgió el Sistema Único de Salud,

una gran promesa de igualdad y justicia social que la sociedad

brasileña comenzó a vislumbrar como una política pública efectiva a

partir de los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma

Rousseff.

En

los 14 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, la mortalidad

infantil cayó 45%, llegando, en las zonas más pobres del país, a

disminuir 53%. La cobertura médica básica se amplió

exponencialmente, creciendo 64% gracias a la implementación de

iniciativas que alcanzaron proyección internacional, como el Programa

Beca Familia (Bolsa Familia), el Programa Más Médicos, la Política

Nacional de Salud Integral de la Población Negra y el Programa de Salud

de la Familia, que redujo casi en 60% los casos de desnutrición infantil

y amplió en casi 40% el porcentaje de mujeres embarazadas que tuvieron 7

o más consultas médicas prenatales. Este avance oculta un impacto

regional mucho más notable en las áreas rurales o con mayor incidencia

de la pobreza, donde llegó a crecer más del 80%. La ampliación de la

atención médica alcanzó también a los niños y niñas con menos de un año,

cuyo abandono sanitario era una de las principales causas de mortalidad

infantil, ampliándose 58% en el Norte del país y 68% en el Nordeste.

Además, la atención pediátrica, en niños y niñas con edades entre 1 y 4

años, creció de forma acelerada, permitiendo que millones de pequeños y

pequeñas pudieran tener su primera visita médica, en lo que es una de

las 10 naciones económicamente más poderosas del planeta. La atención

básica de salud para la infancia aumentó 182% en el Norte y 127% en el

Centro-Oeste del país.

La vida se ha vuelto un privilegio. Y la muerte, el eufemismo de la indiferencia.

Uno de los mayores impactos en la vida cotidiana de los brasileños

más pobres, lo tuvo el Programa Más Médicos, que permitió contratar casi

20 mil nuevos médicos, muchos de ellos extranjeros, los que se

distribuyeron a lo largo de todo el territorio nacional. El programa fue

fustigado por las corporaciones médicas que criticaron duramente al

gobierno de Dilma Rousseff, iniciando acciones legales para declararlo

inconstitucional. El

presidente del Consejo Nacional de Medicina, Mario Luiz de Britto

Ribeiro, a comienzos de este año, lamentaba que la Suprema Corte de

Justicia hubiera considerado que Más Médicos es una iniciativa legal, ya

que, para esa entidad, “no era más que un programa electoralista”.

Quizás sea esta una de las expresiones más elocuentes del grado de

barbarie, de clasismo colonial y de racismo que vive un país como

Brasil, cuando nada menos que el órgano que, por atribuciones

constitucionales, debe fiscalizar y normativizar la práctica médica,

cuestiona la legalidad de un programa que permite, en muchos casos por

primera vez, el acceso a la atención primaria de salud a más de 65

millones de personas. Para el Consejo Nacional de Medicina brasileño, no

es nada más que “una gran acción de marketing, al servicio de intereses

políticos”. El Dr. Britto Ribeiro, haciendo gala de una sensibilidad

social propia de un skinhead, considera que, aunque el Programa Más

Médicos haya conseguido atender un contingente de brasileños y

brasileñas muy pobres, que sumados superan al total de habitantes que

poseen países como Argentina, Uruguay y Chile, está lejos de “defender

los intereses de la ciudadanía”, tratándose de una farsa.

Los gobiernos de Lula y Dilma duplicaron en una década la inversión

en salud, que pasó de 49 mil millones de reales (€ 10.250 millones) a

más de 100 mil millones (€ 21.000 millones).

El golpe institucional que destituyó a Dilma Rousseff desmontó de

forma calculada y sistemática todas estas conquistas. El

desfinanciamiento público redujo de forma casi inmediata el impacto de

algunos de los programas más efectivos. Al asumir, el gobierno de Michel

Temer aprobó la Propuesta de Enmienda Constitucional 95, que congela el

gasto público por 20 años, con consecuencias desastrosas para la

inversión en salud y educación. Se calcula que, en 20 años, dejarán de ser invertidos en salud más de 433 mil millones de reales (€ 90.581 millones). O sea, en 20 años, se perderá casi 5 veces lo que invertía Brasil en salud cuando se produjo el golpe.

Pero los efectos del ajuste no tardaron mucho tiempo en hacerse

notar, comenzaron a sentirse en los primeros meses de un gobierno

usurpador que instituía un estado de excepción autoritario y violento. Todos

los programas sociales, pero especialmente los de destinados a la

atención básica de salud, sufrieron fuertes recortes presupuestarios.

Una estimación reciente, indica que, en 2019, el presupuesto en salud

sufrirá un recorte de 9.500 millones de reales (€ 1.970 millones). Las

consecuencias del ajuste sobre la población más pobres han sido el aumento de la desnutrición, así como de la mortalidad infantil y materna.

Las tasas de mortalidad infantil y materna venían cayendo

progresivamente desde los años 90. El último año del gobierno Dilma

Rousseff, antes del inicio de su destitución, en 2015, la tasa de

mortalidad infantil alcanzó el nivel más bajo en la historia del país.

Desde el golpe, no paró de crecer. También crecieron el hambre y la pobreza, particularmente, la pobreza extrema.

Los cortes presupuestarios y el desmonte del sistema universal de

acceso a la salud, cuyos precarios cimientos recién comenzaban a

consolidarse en la última década, agudizaron la falta de médicos y de

profesionales de la salud en todas las especialidades, el

desabastecimiento de insumos básicos en los hospitales públicos, la

falta de camas y la desactivación de unidades, especialmente, las de

cuidados intensivos, la reducción del aporte de leche para los programas

de cuidado materno-infantil, entre tantas otras acciones que quizás

desconozcan los representantes de la derecha española que celebraron el

golpe en Brasil como una expresión de solidez y madurez de las

instituciones democráticas en el país.

Una situación dramática que contrasta con los buenos augurios del ex

ministro de salud del gobierno Temer, Ricardo Barros, para quien, la

Propuesta de Enmienda Constitucional 95 “no traería problemas a la salud y la educación”.

Barros, un especialista en decir tonterías, llegó a sostener que los

hombres se atienden menos en el sistema de salud público que las

mujeres, “porque trabajan más”. O que la gente iba al hospital público “inventando enfermedades”.

La cuestión generó polémica y el ex ministro aclaró que lo que

pretendía decir es que “la mayoría de las personas va a los puestos de

salud con efectos psicosomáticos”. Ricardo Barros es, además de

verborrágico, ingeniero civil y empresario. Pertenece a un linaje de

políticos conservadores y golpistas. Su único conocimiento sobre el

campo de la salud, antes de ser ministro, era haber ido ocasionalmente

al médico.

El sistema público de salud en Brasil está en ruinas. Y esta no es sólo una metáfora.

¿Qué hacer?

Solucionar de forma inmediata la crisis de la salud pública en

América Latina constituye un imperativo político y ético democrático.

Constituimos la región más violenta del mundo, con el mayor número de

asesinatos por arma de fuego del planeta; corremos el riesgo de volver a

ser la región más desigual, sólo superada por el África Subsahariana;

la pobreza y, particularmente, la pobreza extrema vuelve a crecer

exponencialmente; y somos una región donde la violación del más básico

derecho a una atención médica primaria, les cuesta la vida a millones de

personas cada año. Una región donde la única posibilidad de tener

acceso a servicios de salud mínimamente estables, aunque no siempre de

calidad, supone pagar por ellos.

América Latina cuenta con centenares de especialistas en el campo de

la salud pública que podrían aportar ideas, soluciones y alternativas a

la crisis que vive el sector.

Entre tanto, cualquier decisión técnica no puede sustraerse del

problema central que explica por qué, casi siempre, el derecho a la

salud no ha sido más que una vana promesa para las sociedades

latinoamericanas. Darcy Ribeiro, uno de los más grandes intelectuales

brasileños del siglo XX, sostenía que “la crisis de la educación no es

una crisis, es un proyecto”. Lo mismo podemos decir de la crisis de la

salud pública: su descalabro no es una anomalía, es parte de un proyecto

de dominación y subalternización de los sectores populares y de las

clases medias, un proyecto de reducción de derechos y de precarización

del acceso a los bienes y servicios que garantizan el ejercicio de la

ciudadanía, de una vida justa y digna.

El caos y la decadencia del sistema público de salud no es producto,

por lo tanto, de ninguna fatalidad, sino una decisión política de las

élites que han gobernado históricamente nuestros países, secuestrando

derechos ciudadanos y fragilizando las condiciones de vida de los más

pobres. Un sistema de salud incapaz de proteger la vida de los más

débiles, especialmente de los niños y de las niñas que acaban de nacer y

de sus madres, es uno de los más eficaces mecanismos de reproducción de

la injusticia social y de precarización de las clases populares,

cristalizando el miedo y la inseguridad que los acompañará a lo largo de

toda su vida. La crisis de la salud pública siempre ha sido una

decisión política. Y la decisión de que el sistema público de atención

sanitaria funcione también será, siempre e indefectiblemente, política.

Los gobiernos hacen opciones. Y, para mejorar las condiciones de vida

de los más pobres, deberían cambiar las opciones realizadas hasta

ahora. Hacerlo, es posible.

Por ejemplo, Argentina posee algo más que 215.000 médicos matriculados (3,9 cada 1.000 habitantes). México posee más de 343.000 médicos (2,9 cada 1.000 habitantes). Colombia, más de 92.000 (1,8 cada 1.000 habitantes). Brasil,

más de 450.000 (2,2 cada 1.000 habitantes). Argentina es uno de los

países de la región con mayor número de médicos por habitantes, aunque

se encuentra muy distante de la tasa de Cuba, que posee 7,5 médicos cada

1.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo.

En los cuatro países mencionados, la distribución de los

profesionales de salud en muy desigual entre las áreas urbanas y

rurales, así como entre las grandes y las pequeñas ciudades. Una

distribución del personal médico que se corresponde casi sin

ambigüedades con las tasas de pobreza y los altos niveles de desigualdad

social existentes: cuanto más pobre la región o la ciudad, menor el

número de médicos. Mientras que Buenos Aires, la Ciudad de México,

Bogotá y San Pablo tienen tasas de médico por habitante muy semejantes a

algunos de los países más desarrollados del mundo, las áreas rurales o

las ciudades más pobres de Argentina, México, Colombia y Brasil poseen

tasas de personal sanitario semejantes a la de algunos países africanos.

Para que haya un mejor sistema de salud pública, evidentemente, no

alcanza con que haya más médicos, sino que su distribución sea más

equilibrada y justa. Entre tanto, y más allá de esto, si Argentina,

México, Colombia y Brasil tuvieran más médicos, podría mejorar

significativamente la atención sanitaria básica. Además de formarlos,

habría que contratarlos. ¿Cómo hacerlo frente a la crisis fiscal que

enfrentan estas naciones?

La solución, una vez más, está en la política.

Si Argentina, por ejemplo, redujera a la mitad la evasión fiscal de

las empresas, podría contratar más de 120.000 nuevos médicos. Y, si la

redujera totalmente, doblaría el número de médicos existentes,

contratando más de 240.000 (hoy, posee 215.000). Además, si el gobierno

argentino eliminara los beneficios o privilegios fiscales de las

empresas, podría contratar casi 160.000 nuevos médicos más, superando

ampliamente a Cuba en el número de médicos por cada 1.000 habitantes.

Del mismo modo, si Colombia eliminara la evasión fiscal de las

empresas, podría contratar más de 415.000 nuevos médicos, cuatro veces

más de los que posee actualmente, siendo uno de los países de la OCDE

con menor número de médicos por habitante. Además, si eliminara las

ventajas fiscales que benefician a las empresas, dejando de recibir

tributos que podrían beneficiar a todos los ciudadanos y ciudadanas

colombianos, podrían contratar 1.532.839 nuevos médicos, transformando

al país en la nación del mundo con mayor número de profesionales en el

campo de la salud. Recordemos que hoy, Colombia, posee menos de 100.000

médicos, 15 veces menos que los que podría tener si se eliminaran

privilegios fiscales al sector privado.

México, podría contratar más de 350.000 nuevos médicos si controlara

la evasión fiscal de las empresas. O sea, duplicaría su plantel

sanitario. Si, además, eliminara los beneficios fiscales que empobrecen

al erario público, podría contratar 228.000 médicos más, los que podrían

garantizar acceso universal a la salud al conjunto de la población

rural e indígena.

Finalmente, si Brasil redujera a la mitad la evasión fiscal, podría

contratar más de 200.000 nuevos médicos. Y, si redujera a la mitad los

beneficios fiscales de las empresas, 180.000 médicos más. O sea, sólo

reduciendo a la mitad la evasión y los privilegios fiscales casi

duplicaría el número de médicos contratados por el sistema público de

salud. Si los eliminara, podría contratar más de 720.000 nuevos médicos.

Los datos, obtenidos gracias a las excelentes simulaciones y cálculos disponibles en la plataforma Dataigualdad, elaborada por Oxfam, Latinidadd y el Icefi, ponen en evidencia que la decisión de resolver el problema de la salud, como tantos otros, no es simple, pero es posible, si nuestros gobiernos tomaran la decisión de hacerlo.

Quizás haya buenos motivos para sospechar que decisiones como éstas

no las tomaran gobiernos conservadores y neoliberales como los que

administran hoy Argentina, Colombia, México o Brasil. Aunque sí hay

algunas buenas razones para pensar que nuestras sociedades, entre golpes

y tropiezos, han comenzado a aprender la lección que Pablo Iglesias e

Irene Montero han prometido enseñarles a sus hijos: sólo se conquistan

los derechos ciudadanos, cuando somos capaces de luchar juntos por

aquello que nos pertenece, aquello que es común y nunca debería

mercantilizarse. La sociedad mexicana ha dado un gran paso al elegir a

Andrés Manuel López Obrador. Brasil lo dará al elegir a Fernando Haddad y

Manuela d’Avila. Argentina, lo dará el año que viene, al reconstruir

las bases sociales y políticas de un gobierno popular. Y los

colombianos, que han avanzado muchísimo al llevar casi a la presidencia

de la república a Gustavo Petro, lo darán dentro de unos pocos años.

Como siempre, el destino de nuestras naciones seguirá estando iluminado

por las esperanzas y las luchas de los que sueñan con construir

sociedades en las todos seamos tratados y vivamos como iguales.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario